Une amende exceptionnelle au cœur d’un contentieux ancien

La DGCCRF a infligé une amende de 1 950 000 euros à ETS Darty & Fils en raison de retards de paiement constatés envers ses fournisseurs. En parallèle, Fnac Darty Participations et Services a également été sanctionnée du même montant, portant l’amende totale à 3,9 millions d’euros. Le groupe a annoncé son intention de contester cette décision, selon une déclaration faite au Figaro. Dans un contexte de crise sanitaire intense, la direction de Fnac Darty a précisé que ce litige se réfère à des événements survenus durant la pandémie, période où la logistique et la gestion comptable avaient subi de fortes perturbations, rapporte TopTribune.

Retards de paiement : une menace pour l’économie française

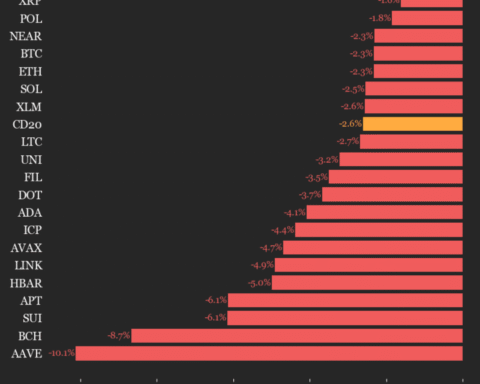

Ce montant d’amende pour Fnac Darty est particulièrement frappant, car ce type de sanctions reste relativement rare. En 2024, la DGCCRF a émis 217 amendes, la plupart étant à des niveaux bien inférieurs. Cette évolution montre un durcissement des politiques face à une dégradation alarmante des comportements de paiement.

Selon l’Observatoire des délais de paiement, le retard moyen s’élevait à 13,6 jours au dernier trimestre 2024, un chiffre qui recule la France dans les classements européens. Ce phénomène a des répercussions dramatiques sur les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), avec un manque à gagner ayant atteint 15 milliards d’euros de trésorerie perdue, d’après les experts cités dans Le Figaro.

La situation précaire des entreprises n’est pas nouvelle, mais elle s’est aggravée. « Dans un contexte de carnet de commandes moins rempli qu’auparavant, de nombreuses structures exploitent cette asymétrie de pouvoir, » analyse Denis Le Bossé, président du cabinet ARC (Le Figaro, 4 août 2025).

Les clients dominants, souvent de grandes entreprises, retardent de plus en plus leurs paiements, transférant ainsi la pression financière sur leurs fournisseurs. Selon le baromètre ARC, 80 % des entreprises estiment que les délais de paiement représentent une variable d’ajustement face aux problèmes de liquidité.

Failles systémiques, peines inefficaces, et réforme en vue

La Banque de France révèle que seulement la moitié des grandes entreprises respecte le délai légal de 60 jours. Pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, le retard moyen s’élève à 18 jours. La DGCCRF cite des « défaillances d’organisation comptable » comme principales causes de ces retards, souvent aggravées par une délocalisation de la gestion des factures.

De plus, le cabinet Altarès indique que le risque de défaillance des fournisseurs augmente de 25 % en cas de retard, et de 40 % au-delà de 30 jours.

Face à cette dérive, l’efficacité des sanctions est de plus en plus remise en question. Le plafond légal actuel de 2 millions d’euros apparaît dérisoire. « Deux millions, et même quatre millions, représentent une somme infime pour des groupes générant des milliards d’euros de chiffre d’affaires, » critique Denis Le Bossé.

Le gouvernement veut hausser le ton : jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires

En juillet 2025, le premier ministre François Bayrou a réagi fermement en affirmant que le gouvernement est « déterminé à renforcer les sanctions envers les débiteurs en cas de retard de paiement ». L’objectif affiché est de mettre fin aux pratiques abusives qui affectent les PME.

Une évolution significative est envisagée. À l’avenir, les sanctions pourraient atteindre 1 % du chiffre d’affaires des entreprises fautives. Cette proposition est portée par le sénateur LR Olivier Rietmann et est soutenue par le gouvernement, prévue pour être présentée au Parlement à la rentrée 2025.

Une pression politique croissante sur les grandes entreprises

Le cas de Fnac Darty met en lumière les limites du système actuel et témoigne d’une volonté politique d’améliorer la protection des fournisseurs vulnérables, souvent victimes d’un rapport de force déséquilibré avec des donneurs d’ordre majeurs.

Véronique Louwagie, ministre déléguée aux PME, a inscrit cette problématique en tête de son agenda. Bercy promet d’exercer une pression constante.

La politique du « name and shame » — dénoncer publiquement les contrevenants — s’accompagne également d’une restructuration juridique des sanctions, avec pour but de rétablir une équité commerciale essentielle à la santé économique française.