Le 27 février 2025, la France a mis en place une législation stricte sur les PFAS, marquant un jalon en Europe. Si certains y voient un succès, d’autres s’inquiètent d’une possible ingérence extérieure. Dans ce cadre, l’École de Guerre Économique (EGE) a révélé les dynamiques d’influence étrangères qui ont entouré cette décision, alors que la réglementation industrielle européenne est encore en phase d’élaboration, rapporte TopTribune.

Les PFAS : Des substances chimiques ubiquistes mais contestées

Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) englobent un ensemble de composés chimiques largement utilisés dans plusieurs domaines industriels. Leur résistance à l’eau, à l’huile et à des températures extrêmes en fait des candidats idéaux pour divers produits, tels que les textiles, les emballages alimentaires, les cosmétiques, ainsi que dans des secteurs tels que l’aviation et la chimie.

Néanmoins, les PFAS posent des enjeux écologiques et sanitaires majeurs. Souvent désignés comme des « polluants éternels », ils ne se dégradent pas dans l’environnement, provoquant leur accumulation dans les écosystèmes et dans le corps humain. Leur utilisation est liée à divers effets délétères, tels que des troubles hormonaux, des cancers et des perturbations du système immunitaire. Face à ces défis, la réglementation des PFAS est devenue cruciale pour de nombreux États.

La législation mise en place en France : une approche rigoureuse

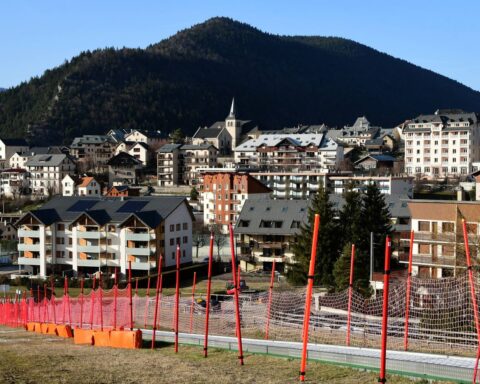

La France a pris des initiatives déterminées pour réglementer les PFAS. Le 27 février 2025, le gouvernement a adopté une loi interdisant progressivement la fabrication, la commercialisation et l’importation de produits contenant ces substances. La loi n°2025-188 vise à prohiber leur usage dans divers domaines, y compris les cosmétiques, les textiles, les farts pour skis et les emballages alimentaires.

Cette législation a d’importantes implications pour les secteurs industriels en France, en particulier ceux de la chimie et du textile. Des délégations temporelles ont été mises en place pour permettre aux entreprises de se conformer aux nouvelles exigences, avec une transition graduelle, prévue de 2026 pour certains types de produits jusqu’en 2030 pour d’autres.

Le but principal de cette régulation est de minimiser les risques environnementaux et sanitaires liés aux PFAS, mais cela suscite également des préoccupations concernant les coûts pour les industries et la compétitivité des secteurs concernés, notamment ceux qui dépendent de ces substances.

Comparaison entre la législation française et européenne autour des PFAS

Alors que la France a institué une interdiction progressive des PFAS en 2025, l’Union européenne avance à un tempo plus lent concernant ces substances. La Commission européenne et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) planchent depuis plusieurs années sur un cadre réglementaire en rapport avec les PFAS, mais des différences subsistent entre les approches nationales et communautaires.

Bien que certaines initiatives aient été mises en œuvre en Europe pour réduire les niveaux de PFAS dans les produits, aucune interdiction généralisée n’a encore été établie. L’Union européenne est en train de discuter des restrictions concernant certaines catégories de PFAS, mais aucune décision définitive n’a été prise jusqu’à présent. La situation contrastant avec celle de la France, qui a choisi d’agir de manière autonome, sans attendre l’issue des délibérations européennes.

Le rapport de l’École de Guerre Économique (EGE) met en lumière cette disparité dans les délais de réponse entre niveaux de règlementation, établissant que la France, par son initiative rapide, a pris des mesures plus contraignantes comparativement à celles qui émergent à l’échelle européenne. L’EGE souligne que cette différence de vitesse pourrait avoir des répercussions économiques pour l’industrie française, spécifiquement en termes de compétitivité par rapport à d’autres États membres de l’UE.

Analyse de l’École de Guerre Économique sur la rapidité de la législation française sur les PFAS

Dans une étude publiée fin juin 2025, l’EGE a présenté une analyse approfondie de la rapidité d’adoption de la législation française, soulignant que la France a été pionnière en adoptant une réglementation aussi rigoureuse sur les PFAS, avant même que l’UE ne mette en place des directives claires. Selon l’EGE, cette promptitude résulte de divers facteurs, incluant une pression médiatique et publique, ainsi que des financements externes.

L’EGE pointe le rôle de groupes de journalistes, tel que le Forever Pollution Project, soutenu en partie par des entités européennes, notamment la Commission européenne et le gouvernement flamand. Ces collectifs ont joué un rôle crucial dans la sensibilisation et dans l’influence de l’opinion publique, en diffusant des études sur la contamination par les PFAS. Le rapport suggère que ce narratif médiatique, appuyé par des campagnes d’information financées par des ressources extérieures, a exercé une pression sur les décideurs français, accélérant ainsi le processus législatif.

Selon l’EGE, cette pression externe, combinée à un cadre médiatique dynamique, a entraîné une adoption rapide de la loi sans attendre une conclusion définitive des discussions européennes concernant les PFAS. Le rapport soulève également des interrogations sur l’indépendance des décisions législatives françaises face à des influences extérieures, et questionne les risques potentiels d’ingérence à l’avenir : quels autres projets ou secteurs pourraient également être ciblés ?