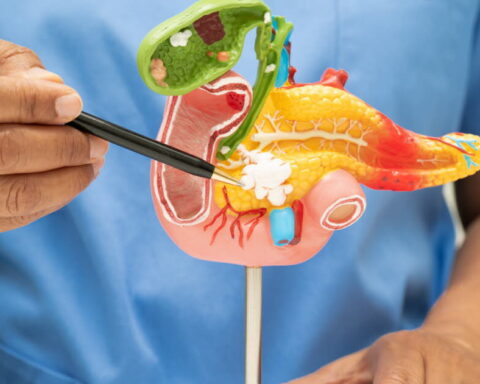

En France, la taxe Zucman est redevenue un sujet central dans le débat fiscal. Même si sa mise en place n’est pas encore définitive, son objectif est clair : imposer lourdement les plus grandes fortunes pour remédier à ce que ses partisans considèrent comme un déséquilibre fiscal. Le projet de taxation sur les holdings s’inscrit dans cette démarche, rapporte TopTribune.

Un choc fiscal annoncé avant même le vote

La taxe Zucman repose sur un principe à la fois simple et sévère : l’imposition d’un impôt plancher de 2 % par an sur le patrimoine des foyers détenant plus de 100 millions d’euros. Environ 1 800 foyers en France seraient concernés, selon des sources fiables. Les revenus projetés pourraient atteindre des sommets: certaines estimations prévoient une recette potentielle de jusqu’à 20 milliards d’euros par an. Cependant, cette prévision est jugée irréaliste par des experts, qui notent qu’il est relativement facile pour les fortunes de s’installer dans d’autres pays. Même si la loi n’est pas encore adoptée et suscite des avis partagés, des réflexes d’évasion fiscale se dessinent déjà. Le Sénat a rejeté le projet le 12 juin 2025, signalant que « le rendement de la taxe Zucman pourrait être fortement affecté par le moindre mouvement d’exil fiscal ».

Le risque d’exil de capitaux, un effet déjà visible

L’un des arguments principaux avancés contre la taxe Zucman est le risque de fuite des capitaux. L’idée est que, face à un impôt aussi élevé, les fortunes pourraient quitter la France ou déplacer leurs avoirs vers des pays plus accueillants. Selon une analyse, il est déjà observé « l’un des plus rapides exils de capitaux français de l’histoire ». Concernant les chiffres, une étude du Conseil d’analyse économique (CAE) évoque une expatriation supplémentaire entre 0,02 % et 0,23 % des hauts patrimoines français pour chaque point supplémentaire d’imposition. Bien que le texte ne soit pas encore voté, son anticipation modifie déjà les comportements. Cela pose un double enjeu pour la gauche : d’une part, la volonté de taxation accrue, et d’autre part, le risque d’affaiblir la base fiscale ou d’envoyer un signal négatif aux investisseurs. Malgré ces réticences, les partisans de la mesure soutiennent que l’impact global de l’exil fiscal reste « quantitativement faible ». Eva Sas, députée écologiste, résume la situation en affirmant que, bien que le risque d’exil fiscal ne soit pas nul, ses effets demeurent limités. Cette analyse est toutefois incomplète, car chaque départ représente un contribuable important qui contribue de manière significative aux recettes fiscales.

Impacts pour la gauche française et la fiscalité

Pour ses défenseurs, la taxe Zucman incarne une volonté de justice fiscale : faire en sorte que les ultra-riches contribuent davantage. Comme précisé par des commentateurs, « l’objectif principal de cette surtaxe est de remédier à un phénomène de régression fiscale, souvent critiqué à gauche ». Cependant, cette analyse repose sur une confusion entre les revenus personnels et ceux des entreprises stockés dans une holding, démontrant une méconnaissance des mécanismes économiques. Néanmoins, des critiques émergent : une tribune récemment publiée soutient que la taxe ne générerait pas 20 milliards d’euros comme annoncé, mais plutôt 5 milliards d’euros de réduction du déficit public, prenant en compte les effets d’optimisation fiscale et d’exil. Cette amplitude plus réduite soulève des interrogations pour la gauche : comment justifier politiquement une mesure dont l’impact budgétaire reste modeste tout en conservant des conséquences graves ? D’autant que la proposition n’est toujours qu’à l’étape de projet.