Briser les tabous : un regard critique sur les valeurs françaises

Les débats qui animent la société française prennent souvent place dans un cadre idéologique où certaines idées se sont vues érigées au rang de vérités incontestables. Yves Laisné appelle ici à repenser ces dogmes, tels que la solidarité, la justice sociale et la réduction des inégalités, qui entravent une réflexion libre sur notre société, rapporte TopTribune.

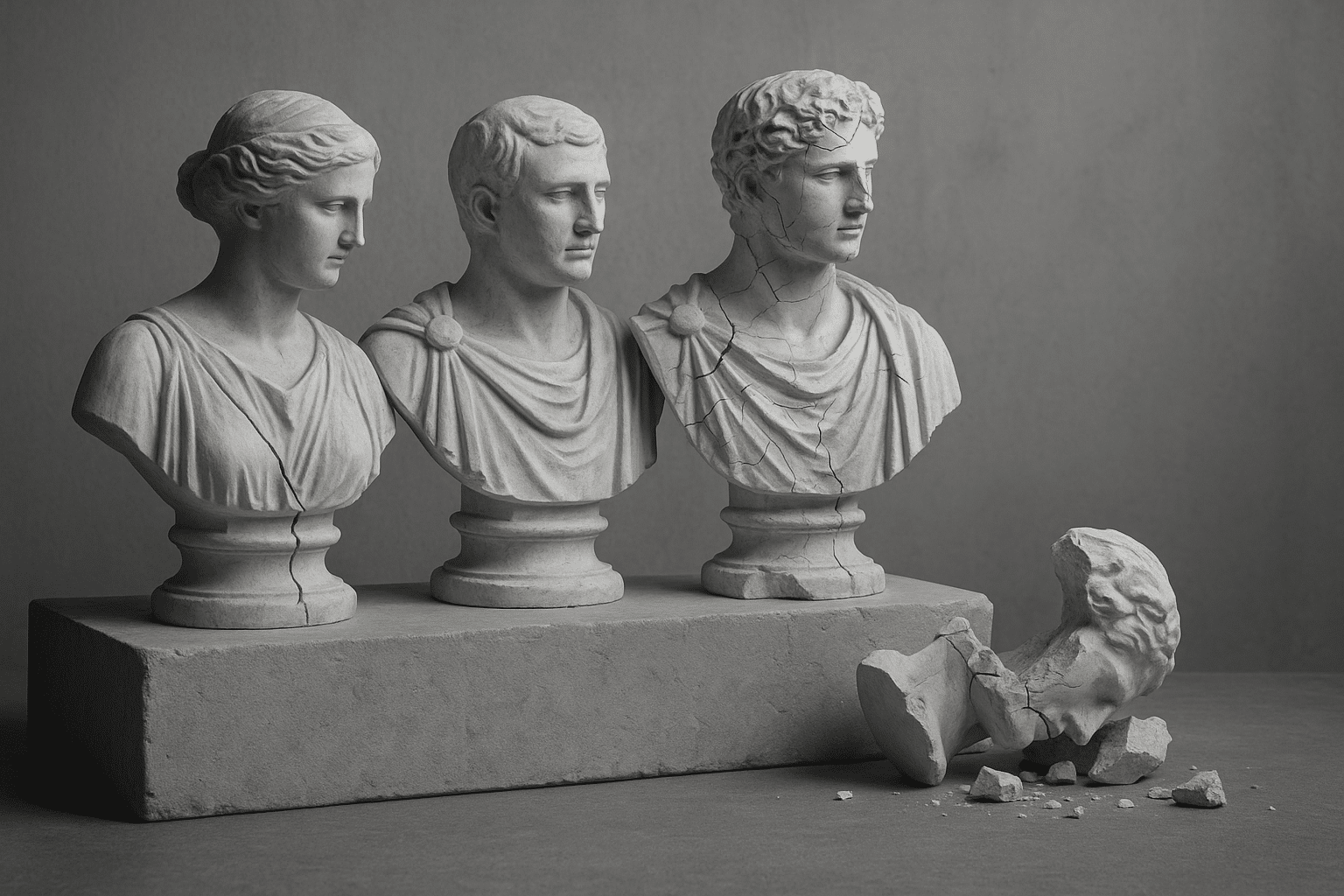

Le paysage politique français regorge de concepts intouchables, souvent qualifiés de vaches sacrées, que l’on évite de remettre en question pour ne pas créer de vagues ni susciter la controverse. Il est important de souligner que ces notions, bien qu’ancrées dans notre culture, méritent d’être examinées de manière critique.

Il convient d’exclure les nouveaux tabous issus de mouvements contemporains tels que le wokisme, englobant des thèmes comme le féminisme militant et le développement durable, qui ne font pas encore l’unanimité dans les débats publics. Alors que les médias adoptent souvent une ligne directrice commune, il est toujours possible d’entendre des voix dissidentes qui se font de plus en plus écho.

Cependant, les thématiques que je souhaite aborder ici relèvent d’un héritage plus ancien, où des concepts tels que la solidarité, la réduction des inégalités, la justice sociale et la lutte contre la pauvreté sont devenus des vérités sacrées. Même au sein de l’ensemble du spectre politique, difficile est de dénicher une voix qui oserait questionner cette sacralité.

Intéressons-nous d’abord à la solidarité. Le dictionnaire la définit comme une obligation morale d’assistance entre individus. Sur le plan social, cela se traduit par l’imposition d’une solidarité qui n’est pas nécessairement choisie. Qu’est-ce qui pourrait justifier que la société exige de moi d’être solidaire envers des personnes qui bénéficient d’aides sociales sans que j’y sois lié ?

Concernant la réduction des inégalités, il est essentiel de comprendre qu’elles sont intrinsèques à l’existence même des êtres vivants. Chaque individu présente des différences – taille, force, beauté, chance – et cette variabilité est naturelle. Alors pourquoi serait-il envisagé de réduire les différences de richesse tout en acceptant d’autres disparités de nature ou de capacités ?

La notion de justice sociale, tout comme celle de justice fiscale, repose sur une interprétation souvent biaisée du terme « justice ». Comme l’a souligné Friedrich von Hayek, accoler un adjectif à la justice entraîne souvent des dérives. Ainsi, la quête d’une égalité sociale – surtout à travers le système fiscal – ne peut être assimilée à une réelle justice.

La précarité elle-même, définie par la menace d’une instabilité future, constitue une réalité qu’peuvent connaître nombre de travailleurs, mais rarement celles qu’essaient de défendre les politiques. Dans ce contexte, il est pertinent de s’interroger sur qui bénéficie réellement de l’attention des pouvoirs politiques.

Enfin, le concept d’intérêt général apparaît hautement ambigu et replié dans une nébulosité qui nuit à sa compréhension. Comme l’a observé Didier-Roland Tabuteau, l’intérêt général justifie souvent des actions administratives sans être clairement défini.

La politique, l’économie et la société françaises se retrouvent coincées dans l’étau de ces idées qu’il est temps de réévaluer. Les dogmes hérités d’un mélange de marxisme et de catholicisme sont devenus des vérités absolues, qui, très souvent, déforment la réalité.

Il est nécessaire d’oser remettre en question des certitudes établies, de reconnaître que des notions comme la solidarité imposée peuvent perdre tout sens, que la volonté de réduire les inégalités peut se heurter à des lois naturelles, et que la notion de justice sociale peut s’éloigner de sa vraie signification. Ce travail de réévaluation, bien qu’exigeant, est essentiel pour faire face aux défis contemporains.

Une opportunité se présente dans le cadre de la crise actuelle pour aborder ces réflexions nécessaires et commence à défaire les chaînes de ces vaches sacrées établies.