Une mobilisation inédite en perspective

À l’approche d’une mobilisation pour le moins singulière annoncée le 10 septembre, l’enjeu ne réside plus dans la question du nombre de manifestants, mais dans l’évaluation des risques d’une convergence explosive des mécontentements au sein d’un pays déjà profondément fissuré, rapporte TopTribune.

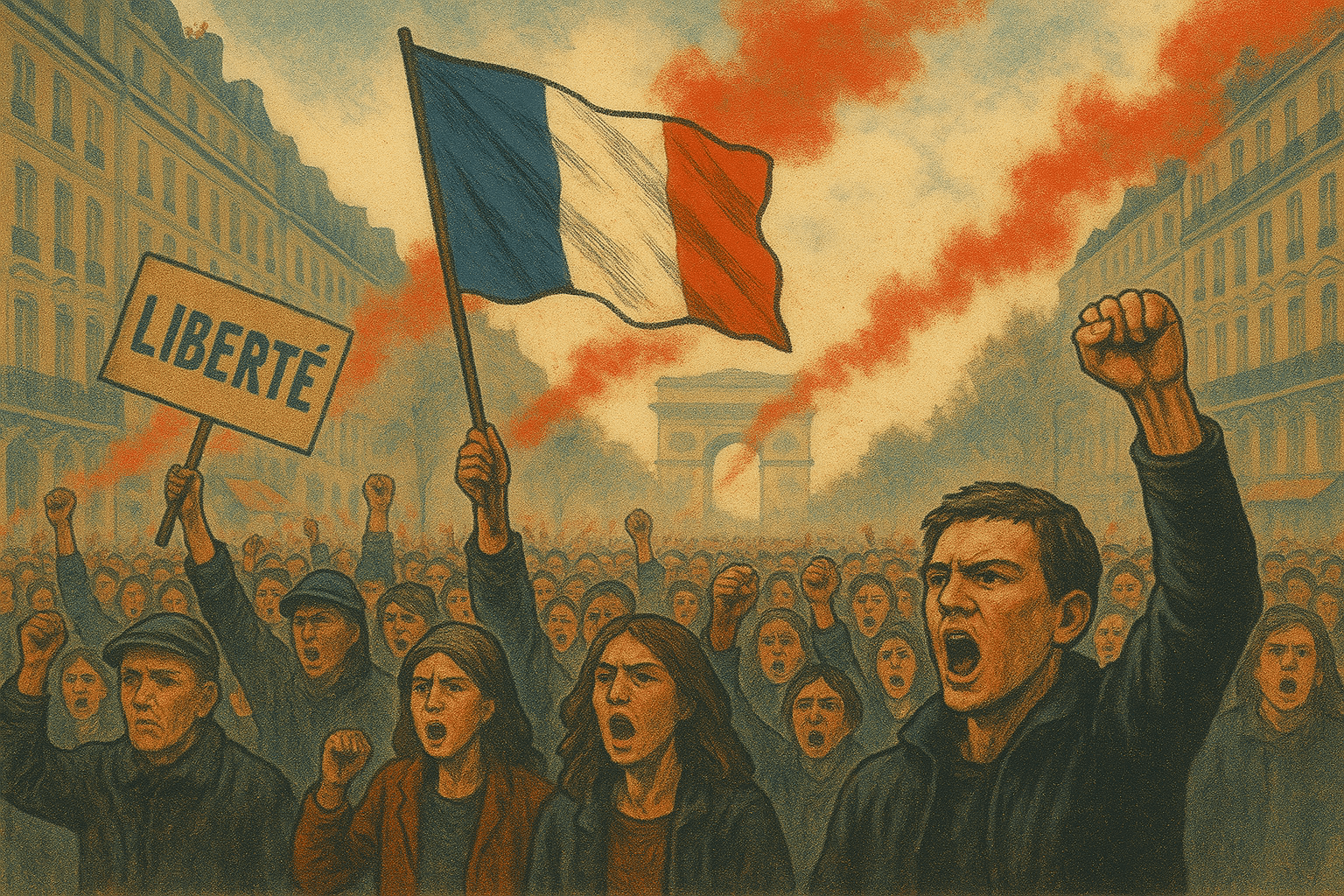

Le 10 septembre approche, tel un orage qui se profile, avec des appels à « bloquer la France » qui retentissent dans le paysage numérique et au-delà, véhiculés par une multitude de voix disparates. Derrière cette rhétorique enflammée, une interrogation cruciale émerge : quelle direction peut prendre cette nouvelle vague de contestation ?

Pour comprendre les enjeux actuels, il est essentiel d’explorer le passé récent.

L’occurrence inattendue du désordre

Nous retournons au samedi 24 novembre 2018, lorsque les Champs-Élysées sont devenus le théâtre d’affrontements urbains. Bien que le mouvement des Gilets jaunes prenait de l’ampleur sur les ronds-points français, cette contestation semblait alors traditionnelle, orientée autour de l’abrogation d’une taxe sur les carburants.

La préfecture de police de Paris avait limité le rassemblement au Champ-de-Mars, une décision qui ne tenait pas compte de la nature insoumise de cette révolte. En tant qu’observateur des dynamiques sécuritaires, je m’étais installé dès 8 heures du matin à la terrasse d’un café. Mon intuition me disait que ce mouvement ne se plierait pas aux directives préfectorales.

À 8 h 30, des groupes ont commencé à se former discrètement. Une heure plus tard, des rassemblements plus substantiels prenaient d’assaut les rues, notamment celle de François-1er, avant de conquérir les Champs-Élysées. Les touristes étaient stupéfaits, tandis que les forces de l’ordre semblaient totalement désarmées face à cette occupation. S’ensuivirent tensions, incendies et destructions, et les gaz lacrymogènes envahirent les lieux. Cette journée marquait le début d’une série de violences à travers la France.

Une révolte en miroir ?

Le rassemblement du 10 septembre présente des similarités troublantes avec l’histoire des Gilets jaunes. Cette nouvelle contestation émane d’un modeste collectif nordiste, « Les Essentiels », dirigé par Julien M. Cet appel a trouvé des échos dans diverses sphères, allant des souverainistes aux militants antivax.

Cette amalgamation disparate partage une caractéristique clé : l’absence de leadership clairement défini. Une colère citoyenne diffuse s’exprime, alimentée par le plan d’austérité proposé par François Bayrou. Des murmures circulent également, suggérant que des services de renseignement, incluant certains groupes russes, pourraient chercher à accroître l’impact de la manifestation.

Les similitudes avec les Gilets jaunes restent frappantes, tant par la spontanéité que par l’horizontalité du mouvement. Cela engendre une contestation polymorphe, puissante dans son apparente anarchie, ce qui dérange les agences de sécurité intérieure. Les partis politiques et les syndicats, quant à eux, regardent cette effervescence avec prudence, craignant un amalgame avec des débordements potentiels.

Trois scénarios pour l’avenir proche

Quelles issues pourrait cette mobilisation entraîner ? Trois scénarios se dessinent.

Premier scénario : l’enflure numérique. Nombreux hashtags, vidéos virales, agitation sur les réseaux sociaux, mais finalement peu d’impact tangible dans l’espace public. Une simple illusion sans véritable écho dans la réalité.

Deuxième scénario : la fragmentation des mobilisations. Ce scénario plus plausible pourrait aboutir à des barrages filtrants et des rassemblements dispersés, créant un climat de tension sans paralyser le pays, mais soulignant que la colère sous-jacente demeure active.

Troisième scénario : la convergence catastrophique. Ce scénario est redouté par les autorités. Il décrit un moment où différents groupes, pourtant hétérogènes, se retrouvent unis par un désir commun de confrontation. Ici, l’horizontalité devient une force, l’imprévisibilité une arme. Si des éléments anarchistes s’ajoutent, le mélange devient véritablement explosif.

Il convient de noter qu’aucun de ces scénarios n’exclut l’autre. Un mouvement peut naître en ligne, se manifester de manière sporadique dans les rues, puis s’enflammer à la suite d’un événement déclencheur, qu’il s’agisse d’une déclaration inopportune ou de violences entraînant des casualties.

Les facteurs déterminants de la situation

Différents paramètres joueront un rôle crucial. Le calendrier politique, notamment, avec le 8 septembre à l’Assemblée, pourrait influencer la perception de cette mobilisation. Une telle réunion peut être synonyme de bouleversements significatifs.

De plus, il est possible que l’adhésion de La France insoumise à cette date mette certains en retrait. En outre, le choix d’un mercredi pour la mobilisation peut affecter la participation, à la différence des samedis précédents qui ne pénalisaient pas les travailleurs indépendants. Cette particularité pourrait s’avérer déterminante.

L’imprévisibilité, seule certitude

La France se trouve à une croisée des chemins, marquée par de profondes fractures sociales, politiques et économiques. Bien que l’on puisse faire abstraction des signaux faibles et relativiser les ressentiments, l’histoire récente indique que, dans un pays fragmenté, l’imprévisibilité constitue le plus grand danger. La situation actuelle pourrait exploser à tout moment, et il reste à savoir si ce seront les événements du 10 septembre qui susciteront cette étincelle.