En 2024, le nombre de ruptures conventionnelles en France a atteint un sommet avec plus de 514 000 accords signés, d’après les statistiques de la Dares. Ce chiffre impressionnant reflète l’intérêt aussi bien des salariés que des employeurs pour ce dispositif. Cependant, cette popularité entraîne des coûts exorbitants, estimés à près de 10 milliards d’euros pour l’assurance chômage. Alors que le budget 2026 se profile, le gouvernement envisage de limiter ce phénomène et de mettre un terme aux abus qui compromettent l’équilibre des finances publiques, rapporte TopTribune.

Un mécanisme attractif pour les travailleurs et adaptable pour les employeurs

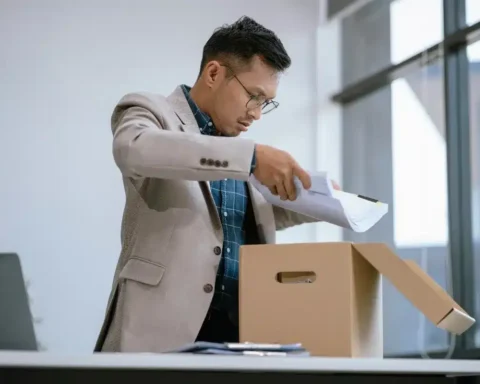

Les ruptures conventionnelles permettent la cessation d’un CDI par consentement mutuel. Ce type d’accord assure au salarié une indemnité équivalente à celle d’un licenciement, tout en lui garantissant l’accès aux allocations chômage, contrairement à une démission classique. Pour les entreprises, ce mécanisme offre l’avantage d’une séparation sereine, sans le risque de litiges devant le tribunal du travail.

Cette souplesse explique le succès croissant du dispositif. En 2015, environ 315 000 ruptures conventionnelles avaient été enregistrées. En moins d’une décennie, ce chiffre a donc augmenté de 63 %. Ce phénomène traduit une transformation significative dans la perception du travail : plus de flexibilité pour les salariés, et moins de risques juridiques pour les employeurs.

Une pression financière conséquente sur l’assurance chômage

Cependant, cet engouement a un coût. En 2024, plus de 333 724 individuels ayant opté pour une rupture conventionnelle ont pu bénéficier des allocations chômage, représentant ainsi environ deux tiers de l’ensemble des allocataires. Le total des dépenses se chiffre à 10 milliards d’euros, ce qui équivaut à 25 % du budget annuel alloué à l’assurance chômage.

Ces chiffres interrogent sur la durabilité du système. L’Unédic souligne que le régime est intrinsèquement déficitaire. Dans un contexte où le gouvernement cherche à réduire le déficit public, chaque aspect est scruté avec attention. Les ruptures conventionnelles constituent une part importante de la dépense sociale, comparable aux budgets alloués à la formation professionnelle.

Des abus qui compromettent l’intégrité du dispositif

Le ministère du Travail évoque désormais des « abus » dans le recours aux ruptures conventionnelles. Plusieurs pratiques problématiques émergent : des démissions déguisées permettant d’accéder à France Travail sans en assumer les responsabilités financières ; des licenciements conventionnels, où les entreprises contournent les contraintes d’une procédure plus complexe ; ou encore des accords signés sans véritable projet professionnel, engendrant des coûts élevés pour la collectivité.

Les spécialistes notent une faiblesse dans le contrôle. La Direccte se contente d’homologuer les accords sans vérifier les motivations sous-jacentes ni l’utilisation réelle des allocations chômage par la suite. Comme l’indique l’avocate Cécile Pays, « nous manquons de statistiques précises sur le nombre de ruptures conventionnelles qui se traduisent effectivement par une indemnisation via France Travail ». Cette opacité nourrit des doutes autour du dispositif.

Les options de réforme examinées par le gouvernement

Face à l’augmentation des demandes, l’exécutif envisage diverses solutions pour diminuer l’intérêt suscité par les ruptures conventionnelles et maîtriser les abus. Parmi les propositions phares figure un allongement du délai de carence avant que les droits au chômage ne soient ouverts, dans le but de décourager les départs opportunistes sans projet immédiat. En outre, le gouvernement envisage d’ajuster les indemnités versées, dans un effort de diminuer le coût global et d’adapter les montants aux situations individuelles.

Par ailleurs, un durcissement des critères d’accès est également à l’étude, impliquant soit une ancienneté accrue, soit la nécessité de prouver des démarches actives de recherche d’emploi. Enfin, un renforcement des contrôles pourrait être mis en œuvre, avec des pénalités plus sévères pour les entreprises qui utilisent la rupture conventionnelle comme substitut aux licenciements. Ces modifications, si adoptées, pourraient réduire la flexibilité qui a façonné le succès du dispositif, néanmoins elles apparaissent essentielles pour maîtriser des dépenses estimées à 10 milliards d’euros en 2024, représentant ainsi un quart des allocations chômage. Dans un contexte où la diminuer du déficit public est une priorité, la réforme des ruptures conventionnelles se profile comme un symbole des arbitrages financiers du gouvernement.