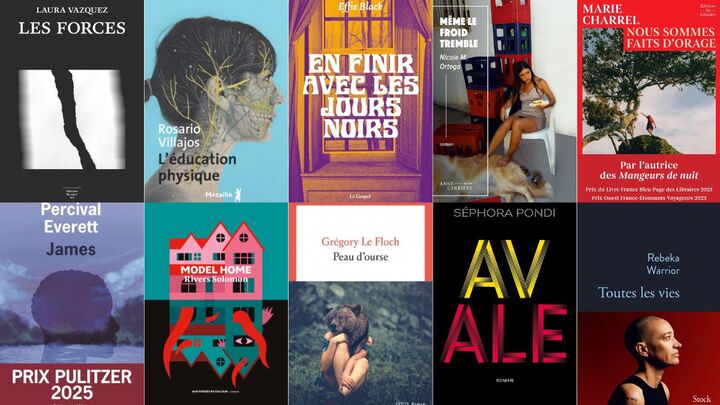

Une rentrée littéraire foisonnante: Sélection des titres incontournables

Entre août et octobre, pas moins de 484 romans ont fait leur apparition dans les librairies, chacun bénéficiant d’une exposition variable selon la notoriété de leur auteur ou autrice. Alors que des figures bien établies comme Amélie Nothomb ou Emmanuel Carrère n’ont pas à s’inquiéter, d’autres auteurs se demandent si leurs ouvrages connaîtront le succès ou tomberont dans l’oubli, rapporte TopTribune.

Pour les lecteurs, le défi consiste à choisir judicieusement sans risquer de se tromper. Avec un prix avoisinant les vingt euros par livre, chaque achat représente un investissement. Après avoir ingurgité une multitude de titres, nous avons repris la main pour vous recommander une sélection de vingt œuvres prometteuses. Les livres qui n’ont pas su retenir notre attention ont été écartés avec soin, afin de vous orienter vers ceux qui valent vraiment le détour.

Le plus versatile: «Paul prend la forme d’une fille mortelle», d’Andrea Lawlor

«Il caressa sa gorge jusqu’à ce que la bosse s’aplanisse puis il examina son reflet dans le miroir en pied. Comment pouvait-il être si canon?»

Le premier roman d’Andrea Lawlor, enseignant au Mount Holyoke College, a demandé quinze ans de travail acharné. Après une publication timide, l’ouvrage a été récupéré par une grande maison d’édition, connaissant alors un succès international et remportant plusieurs prix prestigieux.

Le plus clairvoyant: «Les Forces», de Laura Vazquez

Les mots puissants de Laura Vazquez, qui a émergé avec son précédent ouvrage récompensé par le Goncourt de la poésie en 2023, offrent une agilité stylistique inégalée. Son dernier roman explore l’absence d’esprit de ses parents tout en posant un regard acéré sur la condition humaine.

Le plus cinglant: «Même le froid tremble», de Nicole M. Ortega

Dans son premier roman, Nicole Mersey Ortega dépeint un road trip sanglant à travers le Chili, abordant la violence omniprésente et la misandrie avec un réalisme décapant, brossant le portrait de trois jeunes femmes résilientes face à l’adversité.

Le plus «gender fluid»: «Model Home», de Rivers Solomon

À travers une maison hantée, Rivers Solomon nous guide à travers les traumatismes d’une famille noire, remettant en question les normes littéraires tout en explorant les thèmes de la race et de l’identité.

Le plus tendu: «Avale», de Séphora Pondi

Dans un contexte de tension narrative et sociale, Pondi nous livre un portrait poignant de deux âmes solitaires alors qu’elles s’enfoncent dans leurs luttes personnelles, tissant un récit qui ne lâche jamais son lecteur.

Le plus affûté: «Combats de filles», de Rita Bullwinkel

A Reno, des jeunes combattantes rivalisent dans un tournoi qui éclaire les inégalités sociales qui frappent les jeunes femmes américaines, et en moins de 200 pages, Bullwinkel fait un constat édifiant sur leur condition.

Le plus cathartique: «En finir avec les jours noirs», d’Effie Black

Ce roman, entre science et introspection, propose une exploration sincère de la vie, de la mort et de la souffrance à travers le regard d’une chercheuse en psychobiologie.

Le plus romanesque: «Nous sommes faits d’orage», de Marie Charrel

À travers une quête initiatique, Charrel plonge le lecteur dans les racines albanaises d’une jeune femme tout en éclairant l’histoire tumultueuse du pays.

Le plus édifiant: «Avec ma tête d’arabe», d’Aïda Amara

La narration plonge le lecteur dans la réalité d’Aïda alors qu’elle navigue entre héritages culturels et stigmatisations sociales après un attentat terroriste, une introspection profondément troublante.

Le plus déchirant: «Toutes les vies», de Rebeka Warrior

Ce récit poignant aborde la lutte contre la maladie à travers les yeux de l’amante d’une patiente atteinte de cancer, oscillant entre luttes personnelles et amorces de reconstruction.

Le plus précieux: «Jouer le jeu», de Fatima Daas

Ce roman d’apprentissage explore les rêves et ambitions d’une lycéenne dans un monde en pleine réalité sociale, apportant une résonance au récit au-delà de sa simple narration.

Le plus troublant: «La Vocation», de Chloé Saffy

À travers l’histoire complexe d’une jeune femme soumise à un couple riche, Saffy explore les nuances de la domination et de la soumission, interrogeant les motivations derrière cette dynamique.

Le plus méthodique: «Les Fragments d’Hélène», de Johanna Luyssen

Dédié à Hélène Rytmann, ce roman se penche sur la vie d’une femme devenue invisible depuis le féminicide dont elle a été victime, soulignant la nécessité de redonner une voix à celles qui ont été effacées de l’histoire.

Le plus renversant: «James», de Percival Everett

En revisitants les aventures de Huck Finn du point de vue d’un esclave, Everett crée une histoire d’une grande profondeur politique et sociale qui défie les perceptions traditionnelles tout en se révélant divertissante.

Le plus poignant: «Et brûlent les enfances», de Virginie Noar

Dans ce récit touchant, Noar explore l’enfance face à des réalités sombres, décortiquant avec une délicatesse inébranlable la complexité des émotions d’enfants confrontés à des vérités inquiétantes.

Le plus surprenant: «Peau d’ourse», de Grégory Le Floch

À travers l’histoire d’une adolescente en quête de refuge, Le Floch invente une légende moderne, transposant le récit dans un univers fantasmagorique tout en abordant des thèmes contemporains d’identité et de transformation.

Le plus perturbant: «Brutes», de Dizz Tate

En suivant les échos d’une disparition, Tate propose une analyse poignante des dynamiques adolescentes et de la quête identitaire, s’attaquant à la superficialité et à la profondeur de l’amitié juvénile.

Le plus marginal: «Les Grands Vivants», de Claudius Pan

Ce récit autobiographique explore les choix délibérés d’un jeune homme cherchant à vivre en marge de la société, mettant en lumière une expérience qui transforme à jamais son identité.

Le plus angoissant: «L’Éducation physique», de Rosario Villajos

Ce roman espagnol, à travers un récit découpé en temps réel, questionne les peurs intrinsèques de la féminité et les dangers systémiques auxquels sont confrontées les femmes, offrant une réflexion essentielle sur la surveillance constante de la société.

Le plus contemporain: «Les Universalistes», de Natasha Brown

Ce thriller politique interroge les notions de confiance et de méfiance dans un monde après pandémie, tout en plongeant dans les complexités morales et éthiques de la société moderne.