Le texte, conçu pour soutenir les agriculteurs tout en suscitant de vives critiques quant à ses impacts environnementaux, a été adopté une dernière fois par l’Assemblée nationale, mardi, rapporte TopTribune.

Cette proposition de loi, qui vise à « alléger les contraintes » pesant sur les agriculteurs, est portée par le sénateur Laurent Duplomb, et a été définitivement validée le 8 juillet suite à un vote positif de l’Assemblée nationale. Selon les résultats du scrutin, 316 députés se sont prononcés en faveur, tandis que 223 ont voté contre et 25 se sont abstenus. La FNSEA, principal syndicat agricole, a qualifié cette loi de « essentielle », contrairement à la Confédération paysanne, qui a averti des effets potentiellement « néfastes » sur la santé et l’environnement. Greenpeace a également dénoncé ce texte comme « toxique pour la santé publique et l’environnement », suivi par la critique de France Nature Environnement qui voit en cela un retour en arrière pour les ambitions écologiques de la France. Ci-dessous, un aperçu des mesures clés de cette proposition de loi et leurs implications.

Le retour de l’acétamipride, un néonicotinoïde

Cette loi est particulièrement controversée en raison de sa disposition sur l’acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, dont l’utilisation a été interdite depuis 2018 en France mais qui reste autorisée au niveau européen jusqu’en 2033. Cette mesure, demandée par la FNSEA et la Coordination rurale, vise à soutenir les producteurs de betteraves sucrières, qui affirment manquer d’alternatives pour protéger leurs cultures. Ils craignent d’être désavantagés face à la concurrence d’importations de sucre cultivées avec des pesticides prohibés en France.

Le texte adopté prévoit la réintroduction de l’acétamipride sous conditions spécifiques, sans limite de durée, mais avec une clause d’évaluation « à l’issue d’une période de trois ans, puis annuellement » pour s’assurer que les conditions d’utilisation restent respectées. Les députés ont également adopté une interdiction temporaire, à la discrétion du gouvernement, de planter des végétaux attirant les pollinisateurs après l’application de ce produit.

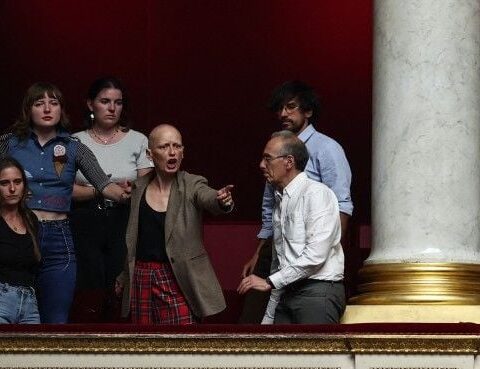

Les néonicotinoïdes sont particulièrement nocifs pour les abeilles, clin d’œil aux inquiétudes exprimées par les défenseurs de l’environnement, les apiculteurs ainsi que des experts. Laure Piolle, de l’ONG France Nature Environnement (FNE), a exprimé son alarmisme face à cette décision, mettant en avant que « c’est un retour en arrière qui ignore les avancées scientifiques. » De plus, Francelyne Marano, de la Ligue contre le cancer, relève qu’une étude de 2022 a démontré un lien entre cette molécule et le cancer du sein chez la souris, exprimant des inquiétudes quant au respect du principe de précaution par cette législation.

Faciliter le stockage des ressources en eau

La proposition de loi avait initialement pour objectif de simplifier le stockage d’eau pour l’irrigation, surtout face à un climat de raréfaction croissante due au changement climatique. Les agriculteurs s’accordent à dire que l’agriculture nécessite de l’eau, mais les opinions divergent sur la taille et l’usage des réserves.

L’article 5 du texte établit une présomption d’« intérêt général majeur » pour les projets de stockage d’eau, surtout dans les zones où le déficit hydrique est « permanent » et nuît au « potentiel de production agricole ». Cette mesure vise à assouplir les procédures d’autorisation pour ces infrastructures. Cependant, Laure Piolle de FNE s’inquiète d’un « accaparement de l’eau. » Elle souligne l’importance d’adapter les cultures à la réalité climatique, notamment en préconisant des variétés moins consommatrices d’eau.

Évolution des règles sur les pesticides

Le texte initial prévoyait la possibilité pour le gouvernement de définir des « priorités » dans l’évaluation des pesticides par l’ANSES, ce qui avait suscité des critiques concernant l’indépendance de l’agence. En fin de compte, un compromis a été trouvé, et le texte stipule que l’agence doit prendre en compte les contextes agronomiques, phytosanitaires et climatiques dans l’évaluation des produits phytosanitaires.

Caméras individuelles pour l’OFB

Face à des tensions croissantes entre l’Office français de la biodiversité (OFB) et les agriculteurs, le texte introduit l’utilisation de « caméras individuelles » pour les agents de cet office, afin de documenter leurs interventions et inspections dans les exploitations.

Faciliter l’agrandissement des bâtiments d’élevage intensif

L’article 3 de la proposition de loi propose des mesures pour faciliter l’agrandissement ou la création de bâtiments d’élevage intensif. Il autorise la substitution de réunions publiques par des permanences en mairie lors des enquêtes et modifie les critères pour classer les élevages comme installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Par exemple, un poulailler ne nécessitera d’autorisation qu’à partir de 85 000 poules, tandis qu’une porcherie n’aura besoin d’une autorisation qu’à partir de 3 000 porcs. Ces changements s’appliqueront à partir de 2026, alors que les fédérations souhaitaient leur mise en œuvre immédiate.

Le gouvernement projette donc d’établir un régime d’autorisation spécifique pour les élevages, les exemptant ainsi des exigences d’ICPE. Cela a suscité des inquiétudes chez des observateurs comme Laure Piolle, qui souligne que cela pourrait entraîner des facilités additionnelles pour leur création, sans validation parlementaire, compromettant potentiellement la protection environnementale.