Coupure de tête : débat sur la conscience après la décapitation

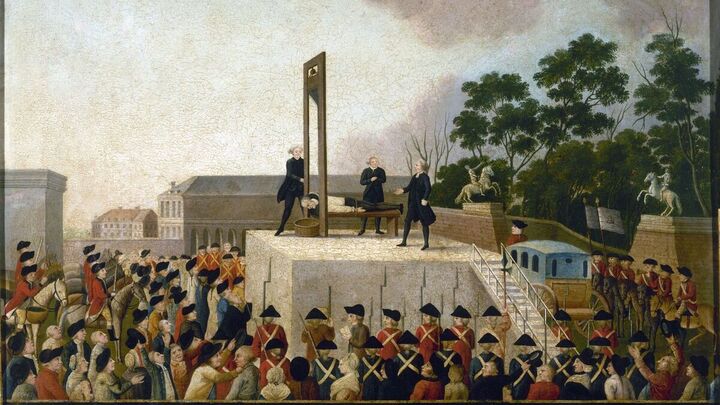

Le 24 août 2025, la question de la conscience post-décapitation suscite un débat intense parmi les médecins et chercheurs, question qui remonte à 1793. Des observations mystérieuses de mouvements faciaux et de réactions après la décapitation laissent planer le doute : les décapités sont-ils véritablement conscients après avoir perdu leur tête ?, rapporte TopTribune.

Ce phénomène a été largement débattu au 18e siècle, où les scientifiques croyaient que le cerveau était le centre des pensées et de l’âme. Des témoignages de mouvements allant des clins d’œil aux spasmes faciaux d’individus décapités alimentaient l’idée d’un état de conscience post-mortem. Le climat de la Terreur révolutionnaire renforçait ces observations, alors que des récits circulaient sur des députés en désaccord continuant à s’affronter, même après leur exécution.

Cependant, certains scientifiques contestent ces conclusions, arguant que ces réactions sont dues à des réflexes nerveux sans rapport avec une conscience active. En 1796, le médecin René-Georges Gastellier s’inquiète des confusions entre sensibilité morale et réactions mécaniques après la mort.

Une machine supposément indolore

La guillotine, conçue pour une mort rapide et sans douleur, était censée être un symbole d’humanité. Joseph-Ignace Guillotin, lorsqu’il présente sa machine en 1789, déclare que « le supplice que j’ai inventé est si doux qu’on ne saurait que dire si on ne s’attendait pas à en mourir ». Pourtant, des signaux suggérant une conscience continuent de contredire cette notion d’« exécution douce », selon les médecins qui assistent aux décapitations.

Des expériences ultérieures, comme celle de Dassy de Lignières en 1880, où il injecte du sang dans une tête décapitée, montrent une animation stupéfiante du visage, incitant à penser que quelque chose d’incompréhensible se produit après la mort. Ces événements dépassent même les limites de l’imaginable, laissant présager une réalité troublante.

En 1905, une autre expérience menée par le docteur Gabriel Beaurieux, après l’exécution d’Henri Languille, pourrait définitivement marquer les esprits : il affirme que la tête du condamné a réagi à ses appels, ses yeux fixant les siens, semblant témoigner d’une lucidité d’une trentaine de secondes après la décapitation.

La peine de mort face à des observations troublantes

Ces expériences et observations nourrissent le débat sur l’abolition de la peine de mort en France. Les arguments scientifiques sont utilisés par les abolitionnistes pour plaider contre ce mode d’exécution, sachant qu’en 1907, un référendum se soldera par près de 77 % de votes en faveur du maintien de la peine capitale.

Les tendances du 20e siècle montrent un changement de perspective. En 1956, des médecins, horrifiés par les signes de vie observés au moment de l’exécution, témoignent des horreurs de la décapitation. Finalement, la dernière exécution capitale en France aura lieu le 10 septembre 1977, avec l’exécution d’Hamida Djandoubi, suivie par l’abolition de la peine de mort en 1981 grâce aux efforts de Robert Badinter.

Bien que le débat sur la conscience post-décapitation ait pris fin, la recherche continue d’éclairer cette sombre page de l’histoire, le progrès dans les neurosciences offrant de nouveaux aperçus sur la vie et la mort. Une étude de 2014 suggère que même des rongeurs conservent une forme de conscience après une décapitation, rappelant aux sociétés modernes les lourds débats moraux autour de cette question.