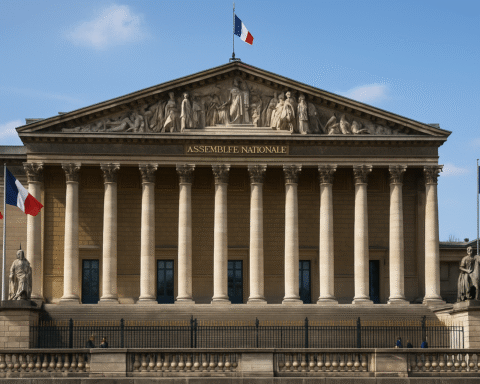

La décision prise par le Conseil constitutionnel, rendue le 7 août dernier, constitue un tournant majeur pour la Charte de l’environnement, emblème de la protection environnementale en France. Pour la première fois, cet organisme a fondé une censure sur l’article premier de cette Charte, soulignant ainsi l’importance de garantir un environnement équilibré et respectueux de la santé pour tous. Cette interprétation jette une nouvelle lumière sur un texte qui, bien qu’il existe depuis 2005, n’avait jusqu’alors pas été souvent invoqué dans les tribunaux, rapporte TopTribune.

La Charte de l’environnement : un outil constitutionnel sous-utilisé

Créée avec des droits et des devoirs fondamentaux en matière de protection de l’environnement, la Charte de l’environnement a été intégrée dans le « bloc de constitutionnalité » de la France, mais son application par les juges a été rare. Selon Arnaud Gossement, avocat spécialisé, ce texte n’avait que peu de poids face aux décisions législatives ou réglementaires. Toutefois, la récente censure concernant l’article 2 de la loi Duplomb, qui visait la réintroduction d’un pesticide interdit, renforce l’autorité et la portée de ce dispositif.

La reconnaissance d’un droit autonome

La censure historique de ce projet de loi par les Sages repose sur l’idée que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré ». Cette initiative est d’autant plus significative qu’elle représente une reconnaissance autonome de ce droit fondamental. Les juges ont statué que le législateur avait dévalué ce droit en introduisant des exceptions à l’interdiction d’un pesticide dangereux.

Contexte positif pour le droit environnemental

Cette décision survient dans un environnement de plus en plus favorable à la cause environnementale. Les récentes déclarations de la Cour internationale de justice, soulignant les obligations que les états ont envers le climat, renforcent cette dynamique. Maintenant, les juridictions nationales pourraient s’emparer de cette inertie pour avancer davantage dans la protection des droits environnementaux.

Des suites juridiques à prévoir

Prochainement, il est très probable que de nouveaux recours soient initiés, que ce soit sur la base de la Charte de l’environnement ou d’autres législations. En France, plusieurs ONG et citoyens ont déjà engagé des actions judiciaires pour promouvoir des politiques plus ambitieuses face aux défis environnementaux, renforçant ainsi le statut de la Charte.

En conclusion, la décision du Conseil constitutionnel ne se contente pas de confirmer l’existence de droits en matière d’environnement ; elle en accorde également une portée nouvelle, ouvrant la voie à une jurisprudence plus robuste en la matière. Un véritable appel à protéger non seulement la planète, mais aussi la santé et le bien-être des citoyens.